紙書類のデジタル化や入力作業の自動化は、今や多くの企業にとって避けて通れない課題です。本記事では、ギグワークスクロスアイティのkintoneとAI-OCRの連携による業務効率化の取り組みをご紹介します。またOCR技術の進化や具体的な活用シーン、導入時の注意点についても解説します。

【関連記事】その課題、kintone×AIで解決できます!

kintone×OCRとギグワークスクロスアイティの取り組み

kintoneとAI-OCRの連携によって、紙書類のデジタル化や入力自動化が進み、企業の業務効率化が現実のものとなっています。ここでは、ギグワークスクロスアイティの取り組み事例をご紹介します。

kintoneとAI-OCRの連携がもたらす価値

kintoneはサイボウズ株式会社が提供するクラウド型業務アプリ作成プラットフォームで、さまざまな業務データを一元管理できる柔軟性が特徴です。一方、OCR(Optical Character Recognition、光学文字認識)は、紙や画像に記載された文字情報をデジタルデータとして抽出する技術です。AI技術の進化により、従来のOCRよりも高精度な「AI-OCR」が登場し、手書き文字や非定型帳票にも対応できるようになりました。この二つを組み合わせることで、紙書類のデータ化や入力作業の自動化が実現し、業務効率化が大きく進みます。

ギグワークスクロスアイティのAI-OCR導入事例

ギグワークスクロスアイティは、kintoneとAI-OCRの連携による業務改善に積極的に取り組んでいます。紙やPDFで受け取る請求書や契約書、名刺、作業日報など、従来は手作業で入力していた情報をAI-OCRで自動抽出し、kintoneの各フィールドに登録する仕組みを開発・導入しています。この取り組みにより、入力ミスの削減や作業時間の短縮、情報の検索性向上といった具体的な効果が現れています。

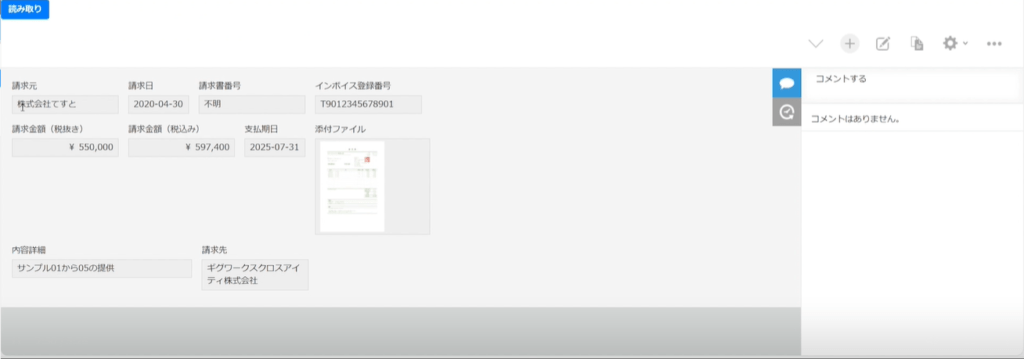

請求書の自動読み込みと業務効率化

請求書のデータ化では、取引先名や日付、金額、支払期限、口座情報など、帳票ごとに異なるレイアウトでもAI-OCRが自動で必要な項目を認識し、kintoneアプリに登録します。これにより、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応もスムーズになり、リアルタイムな集計やグラフ化も可能です。請求書処理の自動化は、経理担当者の負担を大きく軽減します。

名刺の自動取り込みと現場運用

名刺取り込みでは、スマートフォンのカメラで名刺を撮影するだけで、氏名や会社名、メールアドレスなどが自動で抽出され、kintoneに登録されます。専用スキャナが不要で、現場でも簡単に運用できる点が大きな利点です。営業担当者が外出先で名刺を撮影し、そのままデータベース化することで、情報共有や顧客管理がスムーズになります。

非定型帳票や多様な書類への対応

契約書や作業日報といった非定型帳票についても、AI-OCRは柔軟に対応します。契約書では取引先会社名や契約日、金額、契約期間などを抽出し、作業日報では報告者や作業内容、日付などをデータ化できます。さらに、領収書や見積書、レシートなど多様な帳票にも対応し、手書き文字や英語表記の書類、モバイルカメラで撮影した画像からも情報を抽出できます。これにより、紙や画像データのデジタル化が加速し、業務プロセス全体の効率化が進みます。

kintoneとAI-OCRの連携は、紙や画像データのデジタル化を加速し、企業の業務プロセス全体を効率化するための有力なソリューションです。ギグワークスクロスアイティは、今後もkintoneとAIを組み合わせた業務改善の可能性を模索し、さらなる効率化と利便性の向上を目指していきます。

OCRとは?その技術の進化

OCR(光学文字認識)は、紙や画像に含まれる文字情報を自動でデジタルデータへ変換する技術です。この分野は近年、AIやマルチモーダル技術の進歩によって大きく進化し、業務現場だけでなく社会全体の情報流通のあり方にも影響を与えています。

【参考】OCR(光学文字認識)とは?

OCR技術の基本と仕組み

OCR(Optical Character Recognition)は、その名の通り「光学的に文字を認識」して、画像や紙文書からテキストデータを抽出する技術です。本来、人間が目で見て読み取るしかなかった紙の文字情報を、コンピュータが自動で読み取り、デジタル化することが可能になります。この技術の登場によって、手作業でのデータ入力や転記作業の手間が大幅に削減され、業務効率化やヒューマンエラーの低減が実現しました。

OCRの仕組みは大きく分けて、画像の取り込み、前処理、レイアウト解析、文字認識、そして出力という流れで構成されています。まずスキャナやカメラで紙文書や画像を取り込み、画像としてデータ化します。その後、ノイズ除去や傾き補正、二値化といった前処理を経て、画像内のどこに文字があるかを解析します。レイアウト解析によって、見出しや本文、表などの構造を判別し、文字領域を切り出します。さらに、切り出した領域を行や文字単位で分割し、パターン認識や特徴抽出などの手法で文字を認識します。最終的に、認識した文字をテキストデータとして出力し、ExcelやPDF、Wordなどさまざまな形式で再利用できるようになります。

OCR技術の進化とAI-OCRの登場

初期のOCRは、活字や定型フォントに特化したパターンマッチング型が主流でした。しかし、近年は人工知能(AI)やディープラーニングの導入によって、手書き文字や非定型レイアウトにも対応できる「AI-OCR」へと進化しています。AI-OCRは、大量の文字画像を学習し、文字の形状や文脈情報をもとに高精度な認識を実現します。これにより、従来は難しかった手書きの申込書やアンケート、複雑な帳票、さらには複数言語が混在する書類にも柔軟に対応できるようになりました。

AI-OCRは、従来型OCRの限界を超え、誤認識の自動修正や、文脈に応じた補完機能も備えています。たとえば、住所や人名、日付などの固有情報については、辞書や過去データとの照合による補正が行われることもあります。この進化によって、OCRの活用範囲は大幅に拡大し、名刺管理や請求書処理、契約書の電子化など、さまざまな業務シーンで不可欠な存在となっています。

マルチモーダルAIとの関係

近年のOCR技術の進化を語る上で欠かせないのが、マルチモーダルAIとの連携です。マルチモーダルAIとは、画像・テキスト・音声など複数の情報モダリティを同時に扱い、相互に補完しながら認識や推論を行うAI技術です。OCRは本質的に画像とテキストという二つのモダリティを橋渡しする技術であり、マルチモーダルAIの発展によって、画像内の文字認識だけでなく、図表やイラスト、さらには文脈や意味までを総合的に理解することが可能になりつつあります。

たとえば、帳票の画像から文字情報だけでなく、図やグラフ、スタンプの有無なども同時に認識し、全体の意味を把握することが求められる場面では、マルチモーダルAIの力が発揮されます。また、手書き文字認識や自然言語処理と組み合わせることで、より高度な情報抽出や自動分類が実現しています。

文章のデジタル化と手書き文字認識

OCRの最大の価値は、紙にしか存在しなかった情報をデジタル化し、検索や分析、共有といった新たな活用を可能にする点です。特に、手書き文字認識の進歩は、これまでデジタル化が難しかったアンケートや申込書、メモ、ノートなどの分野でも大きな変革をもたらしています。AI-OCRは、手書き特有の癖やばらつきにも対応し、個人差のある文字でも高精度に認識できるようになりました。

この技術は、教育現場での答案用紙の自動採点や、医療現場でのカルテ入力、自治体の窓口業務、さらには製造現場の作業日報や検品記録など、多様な現場で活用されています。手書き文字を含む膨大な紙情報をデジタル化することで、情報の利活用が一気に広がり、業務の効率化や省力化が進んでいます。

OCR技術は、単なる文字認識からAIによる高度な情報抽出へと進化し続けています。AI-OCRやマルチモーダルAIの登場によって、手書き文字や非定型帳票、複数言語への対応が進み、社会のデジタル化を強力に後押ししています。今後もOCR技術は、あらゆる業務や生活シーンで不可欠な基盤技術として、その役割を拡大していくでしょう。

OCRの導入のメリットと活用シーン

OCRの導入は、業務効率化やデータ活用の促進など、さまざまな現場で大きな効果を発揮します。しかし、導入時には注意点も存在します。ここでは、OCRのメリットと具体的な活用シーン、そして導入時に考慮すべきポイントについて解説します。

業務効率化とデータ活用の促進

OCRは、紙や画像に記載された文字情報を自動的にデジタルデータへ変換する技術です。この技術の導入によって、従来は人が目視や手入力で行っていた作業が自動化され、作業負荷やコストを大幅に削減できます。たとえば、請求書や領収書、名刺、アンケート用紙などの大量の紙文書を一括でデジタル化できるため、入力作業にかかる時間やヒューマンエラーのリスクが劇的に減少します。

また、データ化された情報は検索や集計、共有が容易になり、組織内の情報資産として有効活用できるようになります。紙ベースで保存されていた情報がデータベース化されることで、必要な情報に迅速にアクセスでき、業務のスピードと正確性が向上します。たとえば、契約書やマニュアルなどの文書をOCRでデジタル化することで、キーワード検索や全文検索が可能となり、情報の掘り起こしや再利用が促進されます。

具体的な活用シーン

OCRは、さまざまな業務シーンで活用されています。例えば以下のような場面でOCRを活用できます。

- 経理部門:請求書や領収書のデータ入力を自動化し、担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。

- 営業部門:名刺管理にOCRを活用し、スマートフォンで名刺を撮影するだけで顧客情報をデータベース化できます。

- 人事・総務部門:履歴書や申込書、アンケートなど大量の手書き書類を効率的にデジタル化できます。

OCRは、以下のような様々な業種で活用されています。

- 自治体・公共機関:窓口業務で提出される各種申請書や届出書類を自動でデジタル化し、業務処理の迅速化を図ります。

- 医療現場:カルテや問診票などの手書き情報を電子カルテシステムに自動登録し、情報共有や分析に役立てます。

- 製造・物流現場:作業日報や検品記録、出荷伝票などをデジタル化し、現場の進捗管理やトレーサビリティを強化します。

- 教育現場:答案用紙やアンケート、出席簿などの手書き情報を自動で集計し、教育データの活用を促進します。

OCR導入の注意点

OCRは多くのメリットをもたらしますが、導入時にはいくつかの注意点も存在します。まず、OCRを導入すれば必ずしもすべての業務が効率化するわけではありません。帳票の種類やレイアウトによっては、OCRの認識精度が十分でない場合もあり、結果的に手作業での修正や確認が必要になることがあります。特に、手書き文字や複雑なレイアウトの書類では、AI-OCRの精度を事前に十分検証することが重要です。

また、OCRの導入によって逆に非効率になるケースも考えられます。たとえば、紙にデータを印刷し、それを手打ち入力するような業務が行われている場合、OCRの導入よりもデータを直接連携したほうが効率的です。OCRの導入前には業務プロセス全体を見直し、ペーパーレス化や業務の電子化を優先的に検討することが推奨されます。

さらに、OCRでデジタル化したデータの管理やセキュリティにも注意が必要です。データの保存方法やアクセス権限の設定、バックアップ体制など、情報資産としての管理体制を整備することが求められます。

- 認識精度の限界:手書き文字や特殊なレイアウト、記号などはOCRの認識精度が下がる場合があり、結果として人手による修正作業が発生することがあります。

- 業務フローとの適合性:既存の業務フローが紙中心でない場合や、もともとデジタルデータが取得できる業務では、OCR導入のメリットが少なくなることがあります。

- コストと効果のバランス:OCRの導入・運用にはコストがかかるため、紙文書の量や処理頻度が少ない場合は、投資対効果が十分に得られない可能性があります。

- ペーパーレス化の検討:紙に印刷してから再度デジタル化するような業務は、まずペーパーレス化やシステム連携を検討することが効率的です。

- データ管理・セキュリティ:デジタル化したデータの保存方法やアクセス権限の設定、バックアップ体制の整備など、情報資産としての管理体制が必要です。

OCRの導入は、業務効率化やデータ活用の促進、コスト削減など多くのメリットをもたらします。一方で、導入効果を最大化するためには、業務プロセスの見直しやペーパーレス化の推進、OCR精度の検証、データ管理体制の整備など、事前の準備や運用設計が欠かせません。自社の業務特性や現場の課題に合わせて、最適なOCR活用方法を検討することが重要です。

kintone×OCRの今後の展望

kintoneとAI-OCRの連携により、従来手作業で行われていた紙書類のデータ化や入力作業の自動化が実現し、企業の業務プロセス全体を大きく変革しています。AI技術の進化によって、手書き文字や非定型帳票にも柔軟に対応できるようになり、経理や営業、人事、医療、自治体など幅広い分野での活用が広がっています。今後もギグワークスクロスアイティは、kintoneとAI-OCRを組み合わせたソリューションを通じて、さらなる業務効率化とデータ活用の高度化を目指していきます。