パンデミックの影響で、人との接触を避ける生活が日常化してきました。すでに存在していたメタバースの分野が、ビジネスの世界でも広がりを見せています。メタバース分野を構築するためにはリアルタイムのやり取りが欠かせませんが、現在主流となっているWebSocketやWebRTCの技術では構築が難しいことも事実です。そこで期待されているのがWebTransportです。

今回は、最近リリースされたばかりのWebTransportがどのようなものかを紹介していきます。

WebTransportとは?

Webの世界ではWebSocketが長く使われてきましたが、その後続となりうるものとしてWebTransportが出現しました。2022年に入りChrome M97で本格的にリリースされたWeb Transportは、WebSocketの欠点を解消しつつWebSocketのように簡単に使える双方向UDP通信の仕組みとして、通話サービス、配信サービス、クラウドゲーミングなどの多方面から期待されている技術です。

リアルタイムの通信が、今まで以上に簡単によりスムーズにできるようになれば、ビデオ通話やメタバースにも活用でき、ビジネスの幅が益々広がると期待されています。

リアルタイム配信を世に広めた従来の双方向通信技術

Webで様々な通信を行う際、最も使用されてきたのはHTTPでした。しかし、時代が変化しSNSやオンラインゲームなどが流行りだすと、リアルタイムの通信が重要視されるようになります。HTTPでは、1つのコネクションで1つのリクエストしか送れなかったり、クライアント側からしかリクエストを送ることが出来ないといった制約があるため、新しい双方向通信技術が開発されました。

WebSocket

WebSocketは、もともとHTML5の仕様の一部として策定されていましたが、現在では独立したプロトコルとして進められています。これは、HTMLのみではできなかったサーバーとブラウザ間の双方向通信をできるようにする技術です。最も大きな利点は、ハンドシェイクというコネクションの確立を一度行ってしまえば、サーバーとクライアントのどちらからも通信を行うことが可能ということでしょう。HTMLのように通信のたびにコネクションを作る必要がないため、通信料が削減できるというメリットもあります。

一方で、信頼性の高いTCP上に構築されているため、TCPの制約を受けることになります。TCPには到達保証や順序保証といった特性があるため、1つのパケットがロスすると後続のパケットも利用できなくなってしまうのです。

それを踏まえたうえでもWebSocketは非常に便利であり数多く利用されています。利用例としてはチャットサイトやアプリ、アクセス解析サイトなどが挙げられます。

WebRTC

WebRTCは「Web Real-Time Communication」の略称で、主にWeb会議、Web面接、オンライン教育などに用いられるビデオ通話だけでなく、ボイスチャット、オンラインクレーンゲームなど主に映像を配信する様々な場面で利用されています。

通信方式はP2Pで、サーバーを介さず端末同士で直接データの送受信をするという特徴があります。直接やり取りをするため、リアルタイム通信に限りなく近いうえ、映像や音声などの大容量のデータを送受信することが可能です。また、オープン規格のため、ライセンス等の金銭的な障壁もなく、あらゆる人がこの規格を利用することができます。

従来技術の課題とWebTransport

現在も数多く利用されているWebSocketやWebRTCですが、それぞれ利点も欠点もあり単独で使用するには限度があります。そのため、開発者は他のコードと組み合わせて要求に応じたシステムを開発しているのが現状ですが、組み合わせることで難易度が上がっているため、より簡単に使える技術が望まれています。

WebSocketの課題

WebSocketではTCP(Transmission Control Protocol) が利用されており、信頼性の高い通信が確保されている一方、WebRTCのような高速性は期待できません。そのため、映像や動画配信などには不向きと言えます。

WebRTCの課題

WebRTCではUDP (User Datagram Protocol)が利用されています。UDPはTCPと違って信頼性は低くなりますが、代わりに高速転送が可能です。サーバーを介さず、クライアント同士が直接通信を行うP2Pでは、接続人数が多くなるほどデータ送信の負担が増えることに繋がります。つまり、P2Pでの通信には接続数に限界があるということです。その場合、WebRTCをカスタマイズして利用するわけですが、WebRTCの使用がP2Pを前提としているため、カスタマイズが難しいという課題があります。

WebTransport

WebSocketで利用されているTCPや、WebRTCで利用されているUDPの利点を引き出したプロトコルがQUICです。このQUICをコア技術として持っているのがWebTransportで、高い信頼性を保ちつつリアルタイム配信が可能となっています。つまり、WebSocketやWebRTCでは対応できなかった部分をカバーしているため、両方のユースケースに対応できるわけです。

WebTransportの可能性

WebSocketとWebRTCの良い部分を併せ持ったWebTransportでは、高い信頼性のもとでのリアルタイム配信が可能になります。映像配信やオンラインゲームなどのエンターテイメントだけでなく、オンライン接客やメタバースを利用したビジネスの分野でも活用されていくでしょう。

エンターテイメントにおけるWebTransport

常に低遅延を維持し続けなければならない映像配信やクラウドゲームなどはWebTransportの活躍が期待されます。映像や音声の送受信に少しでも遅れが出ると、利用者は使いにくさを感じるためです。YouTubeなどに代表されるSNSでも動画配信の際はWebTransportの利用が期待されるでしょう。

ビジネス界におけるWebTransport

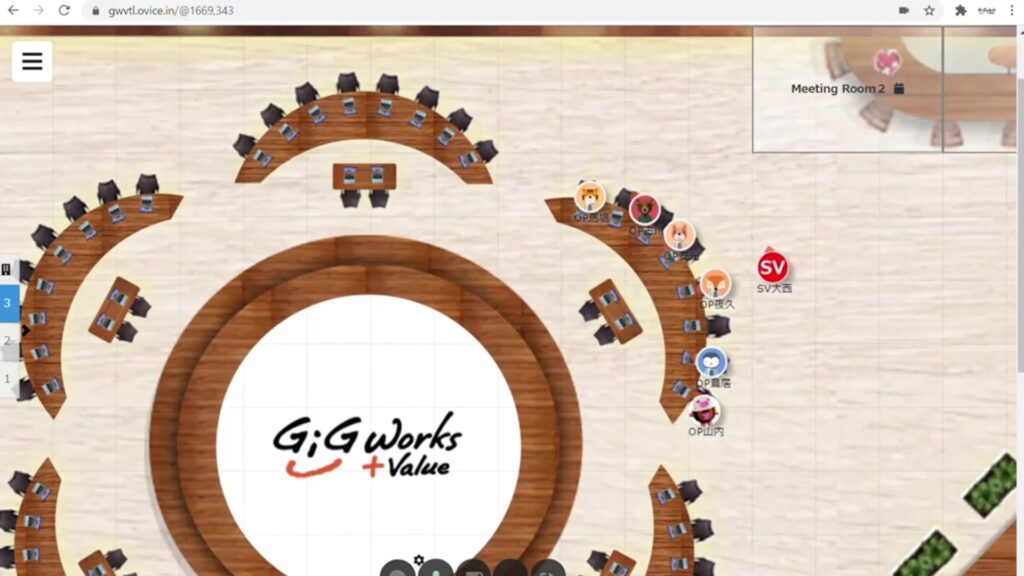

WebTransportの技術は、ビジネスの分野でも活躍が期待されています。パンデミックにより人との接触を減らす動きがある昨今、アバターを利用したオンライン接客を取り入れる企業は少なくありません。オンライン接客では顧客がアバターに直接質問したり、逆にアバターから声をかけたりできることから、リアルタイムの配信は重要になります。また、ビジネス分野に参入し始めたメタバースの分野でもリアルタイム配信が要となるので、WebTransportを活用する動きが増えていくでしょう。

WebTransportの今後に期待

WebSocketとWebRTCの両方の利点を持ち優れているように見えるWebTransportですが、まだ課題は残ります。2022年に本格的にリリースされた新しい技術ということもあり、これから見えてくる課題も少なくないでしょう。

ブラウザの限定と仕組み不足

2022年1月現在ではChrome M97でのみ本格リリースされており、利用できるブラウザが限られているという課題があります。また、リリースされたばかりなので、細かい問題点が今後増えていくことは否めません。実際にWebTransportが広がっていくのはもう少し先になるでしょう。

また、WebRTCにできずWebTransportにしかできないこともいくつかありますが、WebTransportにはWebRTCのような仕組みが圧倒的に足りていません。今後はこの辺りの機能を増やしていく必要があるでしょう。

次なる技術「WebTransport」に期待

現在も活用されているWebSocketやWebRTCですが、それぞれ高速性に弱かったり接続数に限度があったりといった課題があります。システムを構築する側は、他のコードと組み合わせるなどの工夫をして要望に沿ったシステムを作っていますが、その複雑性に頭を痛めているのが現状です。そこで、より簡単に構築できる技術としてWebTransportが登場しました。これは、カスタマイズ性の高さや低遅延性といったWebSocketやWebRTCの利点を引き継いだ新しい技術です。

まだ出始めたばかりの技術ゆえ、ブラウザが限定されているなどの課題もありますが、今後、映像配信を中心としたエンターテイメントやAI接客、メタバースの分野での活躍が期待されるでしょう。

【業界初】メタバースでコールセンターの在宅化を実現! テレワーク時代の運用方法を解説